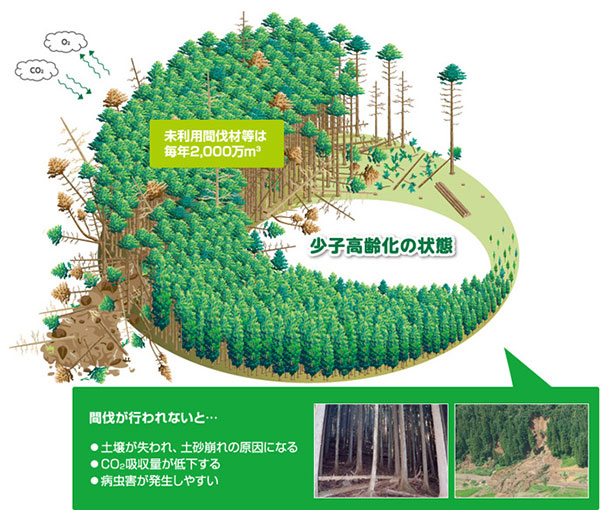

繁殖力の強い竹は、全国的にも「竹害(ちくがい)※」と呼ばれるさまざまな問題が生じており、いろいろな対策が各地で検討されています。

※竹害: 管理されていない竹林が荒廃すること、周りにもどんどん竹が生えてしまい困ること

EJEC庄野はたけのこ生産量がかつて全国一位だった徳島県阿南市生まれ。

2019年から、兄弟で竹林の整備を進めています。「美しい竹やぶ、里を後世に残したい」 という想いを持ち、生産や体験などいろいろと取り組み始めました。

さあ、美味しいたけのこは本当にできたのか!?是非ご覧ください!

その当時の写真を振り返ると、竹やぶもきれいに、本当にきれいに整備されていました!

主に若かりしじいちゃんがコツコツときれいにしてくれていたんだなと、改めて思います。昔のきれいな竹やぶ↓

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() じいちゃんができなくなってからも、毎年たけのこは掘っていたのである程度きれいではあるものの、竹の本数が多く、倒れたもの、枯れたものも目につきます。そして繁茂する下草。

じいちゃんができなくなってからも、毎年たけのこは掘っていたのである程度きれいではあるものの、竹の本数が多く、倒れたもの、枯れたものも目につきます。そして繁茂する下草。

![]()

![]()

![]()

![]()

竹の量が半端ないですが、コウセイが林業で鍛えた技を活かし、チェンソーを使ってまずはどんどん倒し進めます。(ノコギリでは歯が立たないレベル)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() しかしながら、整備しはじめに出る大量の竹全てをこの処理を行いきれないため、特に枝の部分は焼き払います。危ないので雨の日に少しずつ燃やしていきます。

しかしながら、整備しはじめに出る大量の竹全てをこの処理を行いきれないため、特に枝の部分は焼き払います。危ないので雨の日に少しずつ燃やしていきます。

![]()

草刈り機をつかって下草を刈っていきます

![]()

![]()

![]()

![]()

良いタケノコを作ることが、結果としていい竹やぶを整備していくことにつながっていくと思っています。

30年前に比べると、海外の安価なタケノコが広く普及したことでタケノコが一般的な食材になり、身近な存在になってきているように思います。

国産タケノコは高価やし、 料理するのにも手間がかかるかもしれない、でも、だからこそ他にはない味や体験や楽しみがあるはず。

タケノコ、そして「筍姫」の魅力を伝えていけるよう、ここからがスタートです!

大好きなばあちゃんの名前は里美。名前通りの人でした。ほんまこの美しい里を守っていきたいですね~(じいちゃんと一緒に見守っててね!)

そんな思いもあり、竹やぶを「筍姫の里」と呼び、いろいろな体験もできるように考えていきます!落ち着いたらみなさまにもお越しいただきたいです、お楽しみに!

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

若竹たちが、大きくなって竹やぶやりたいって言ってくれたら最高!そこを目指してがんばります(^^)

全国No1のタケノコ生産地だった 徳島

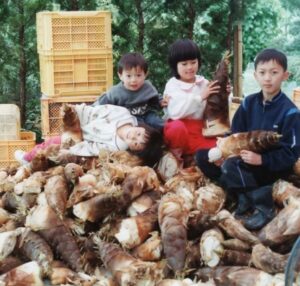

農園のある徳島県阿南市福井町(アナンシフクイチョウ)、そして隣町の新野町(アラタノチョウ)は県の生産の大部分を占める産地でした。 子供のころは、春休みからGWくらいは、とにかくタケノコを掘って掘って掘りまくる!そして大量のタケノコを缶詰めなどの加工用材料として出荷していました。今振り返りデータなどを見ていると、当時(30年弱前)までは徳島県は全国No1の生産地だったようです。 ↓シーズン終盤になると、こんな感じで毎日掘るって感じです笑。

阿波たけのこ農園の4兄弟姉妹 当時3~8歳くらいか?

1990年くらい?の阿波たけのこ農園 竹をのぼって遊んでいたようです~

激動のたけのこ市場

そんな大生産地も、タケノコの生産量が激減してしまいました。 中国などからの輸入のタケノコ加工品が安価に入ってきたため、地元の加工場などの生産量減少、タケノコ価格の下落により掘ってもしゃーないという事態に・・・ 1995年くらいからは、出荷はあまりせず自家用の分+周りにあげる分を掘るという感じになってきたように思います。つなぎたい環境・想い

年月は過ぎ、タケノコの生産量は減り、管理されない竹林はどんどんと増加していきます。車で走っていても、ぱっと見で管理されておらず荒れているのが分かるところばかり。(それでも徳島はまだ全国No6の上位の生産地ではあります。。) 竹を素材としてどうにか使えないかと、さまざまな活用方法も検討されています。兄の洋平(ヨウヘイ)は木材加工の事業一環で竹の製品開発にも取り組んできました。 いろいろな経験を通じて湧き上がるのは、子供のころから竹やぶに親しみ、おいしいタケノコを食べまくりながら育ってきた身として、竹が邪魔やからどうにかせないいかんというネガティブな気持ちより、「このうまいタケノコをみんなに味わって欲しい」というポジティブ、前向きな気持ちです。 くしくも、同じように育った4人の兄弟姉妹はみんな自然大好きで、自然や環境に携わる仕事をするようにもなりました。これも幼いときからの自然体験があってこそだし、次の世代、そして次の次の世代にもそんな体験をずっと繋いけたらいいなあと夢見るように。竹やぶの代替わり 竹やぶの現状・・・

私たち世代が子供のころから竹やぶを管理していたじいちゃんが昨年亡くなり、私たち兄弟・従兄妹の世代が中心となり、やっていかせてもらえるようになりました。 子供のころは、タケノコは掘る専門(整備はじいちゃんはじめ、大人たちがやってくれていた)でしたが、掘る前の整備はホンマ大変ですこれ。SNSやホームページでもこれまでは、きれいに整備できてきたところしか見せてないので、ここまでくるのに竹林整備担当の弟・コウセイが頑張った~ということで、大変だったところも下記に見せていきたいと思います。 (ここからが本題です、ちょっと前置き書こうと思ったら長くなってしまいスイマセン(^_^;))2019年夏の現状確認

今後どうしていくのかを相談しながら竹やぶを歩く。

整備前の竹やぶ 枯れたものもある、密度も高い

整備前の竹やぶ 倒れた竹が道を阻む

整備前の竹やぶ 下草も繁茂

手軽な装備では歯が立たない強さを持つ竹

荒廃までは至っていないが、タケノコの生産環境としては厳しい状態

杉の幼木も発見!(ここで大きくなられても困るので移植です)

秋~ 本格的な整備スタート

竹の伐倒

まずは竹の間伐を行い、本数を減らしていきます。竹がたくさんあればタケノコもたくさん生えるという訳ではなく、適切な密度があります。そして、歳のいった古い竹も切っていきます。 5歳までの竹からタケノコがよく生えると言われているためです。(先輩農家さんや教科書からの教え)

倒した竹はまずは放置 荒廃感がでてきました・・・

倒さなければいけない竹の量も多い、古竹も多い

林が込み合っているため、空中で引っかかったままの竹には難儀します

倒した青竹の山 今後棚をつくるために一時積上げ

竹の運びだし

切り倒し開墾を進めながら、邪魔になる竹を搬出していきます。竹は幹の下の方は竹やぶ内の段々をつくるために使ったりするものの、幹の上の方は枝葉が張っていてかなり邪魔・・・ 七夕の短冊掛けや竹ぼうき、スナップエンドを育てる際にはこの竹も重要アイテムとなりますがこれらをどんどん運び出します。(ヨウヘイもこのあたりから出張ります)

主に枝葉の部分が邪魔になるのでやぶの上から引っ張り出す

散乱しているいろんなものを引っ張り出す

とにかく引っ張り出す

竹の処分・コンポスト

竹はチップやパウダー、ペレットに加工され土壌改良剤などとしても使われる優れた素材。阿波たけのこ農園でも、竹材の一部をチップ化し、コンポストとして土壌の改良をはかっています。

土場まで引っ張り出した竹

邪魔な竹・枝を雨の日に燃やす

下草刈り

草刈り機をつかい雑草などを刈り取り、地表を覆う葉っぱを取り除きます。作業道づくり

往来ルートの土を掘り、柵をいれて階段状の道をつけていきます。(コウセイ)

作業道づくり

やっとこさ・・・

この工程で、なんとかタケノコを生産する準備が整います。いままでの作業は全て下準備。

きれいになってきた竹やぶ

昔の写真の感じに近づいてきた・・・!

タケノコの生産

整備を進めた竹やぶで、タケノコがどんどん生えてきています。 柔らかい赤土の土壌で育った、白く美しいたけのこを「筍姫」と呼び、みなさんに届けたいと思っています。

筍姫(たけのこひめ)というブランドで販売開始!

若竹たち

福井小学校の校歌で、歌いだしの「ふ~くい~のーわか~たけ~」というのがなんか好きでした。若竹って、タケノコもそうやけど、きっと下の世代、子どもたちのことをゆうてたんかな~とおっさんになって思います。 すんどる町はそれぞれですが、次の世代も着々と育ってます(^^)

筍姫kids 若竹筆頭

筍姫kids もぐもぐタイム

筍姫kids 頑張って掘り掘り

筍姫kids タケノコ見つけたり運ぶ人

筍姫kids 食べる人

筍姫kids 食べる人

筍姫kids 食べる人

筍姫kids 姫!