はじめに

日本の国土は約2/3が森林の世界有数の森林国であるが、近年は森林が放置され荒廃が進む傾向が見られます。山間地域の過疎化・高齢化が進み森林管理の停滞や労働力問題、地域経済の縮小、生物多様性の劣化の他、土砂災害の被害拡大の一因にもなるなどの課題が生じており、林業再生による森林機能の回復と地域経済の活性化が求められています。

また、近年はプラスチックごみ問題や気候変動対策、SDGsの観点から、社会全体で化石燃料である石油由来の材料の使用を循環可能な自然素材に置き換える動きが加速しており、カーボンニュートラルにも貢献する木竹材は特に注目が高く、森林大国である日本における森林資源活用が期待されています。

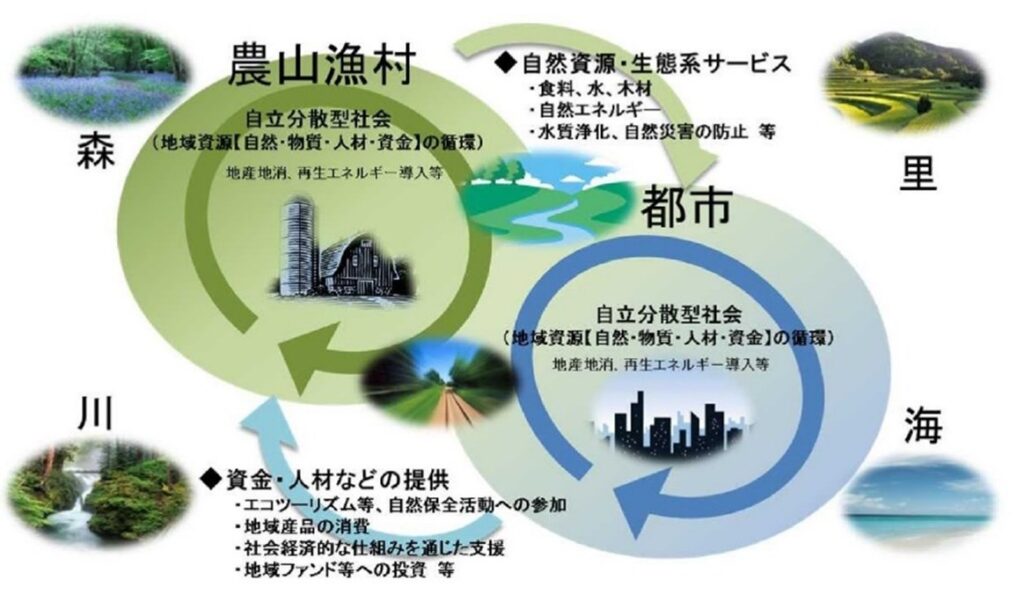

一方で、人口減少や高齢化、気候変動による自然災害の増大など様々な問題を抱えています。さらには、人々の生活環境に対する価値観やニーズの多様化も加速するなど、複雑化する環境・経済・社会の課題への対応が求められています。2018年の第五次環境基本計画では、持続可能な循環共生型の社会の構築を「地域循環共生圏」という、各地域の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支えあうことにより農山漁村も都市も地域の活力が最大限に発揮されることを目指すという構想が示されたほか、2020年には政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言されました。

地域循環共生圏の概念図(出展:環境省)

当社EJECは、地域が保有する課題の解決や持続可能な社会を構築・維持するため、建設コンサルタントとしての技術をバックボーンに、社会インフラなどの案件開発事業および当該事業への出資、事業運営、アドバイザリー業務などの新たな事業を展開し、多様な地域循環共生圏ビジネスの創出およびカーボンニュートラルにむけて取り組んでいます。

当社が取り組む官民連携での「林業6次産業化事業」による地域の活力づくりと脱炭素社会の実現に向けた未利用木竹材活用の事例を以下にご紹介します。

対象地域の概要と山間地の課題

林業6次産業化事業は徳島県の那賀町(なかちょう)において実施しています。那賀町は徳島県の南部に位置し、東は阿南市、南は高知県、北は美馬市、三好市、上勝町などに隣接しています。地域の北西部には四国山地、南部には海部山脈などを配しており、標高 1,000 メートル以上の山々に囲まれた緑豊かな中山間地域で、清流那賀川が町のほぼ中央を貫流しています。

出典:那賀町Webサイト「イイ那賀暮らし」

出典:マップ・イット

那賀町は町有面積の95%以上が森林であり、古くから杉を主体とした木材生産活動が盛んでしたが、外材輸入などによる木材価格や木材関連産業の低迷により森林が放置され荒廃が進む傾向が見られます。また、山間地域の過疎化・高齢化が進み森林管理の停滞や労働力問題、木材資源の脆弱化、地域経済の縮小、生物多様性の劣化の他、管理放棄された森林は水源涵養・土砂流出防止機能などの低下により、近年土砂災害の被害拡大の一因にもなるなどの課題が生じており、間伐・皆伐など適切な森林管理により森林機能を回復することが求められています。

一方、伐採した木材の需要拡大・木づかいの推進も併せて課題であり那賀町は2007年に「那賀町バイオマスタウン構想」を策定し、「森林資源の新しい出口を創る」ためにマテリアル利用・エネルギー利用の両面から森林バイオマスの新しい利活用を目指してきました。しかしながら、官公庁だけでは事業を推進することは困難であり「事業実施体制の構築」が大きな課題でした。

林業6次産業化の取組事例

実施体制

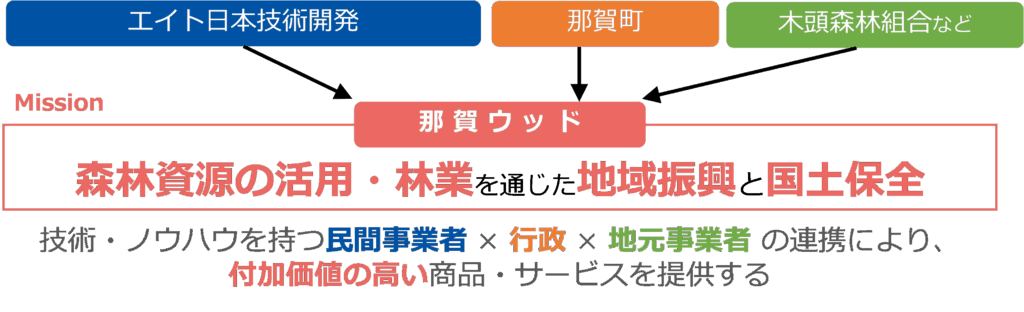

行政だけでは難しい取組であるため、民間事業者が主導して事業会社の設立・運営を行い、行政および地元事業者が一部出資も含めて支援するという官民連携の体制を構築しました。

事業会社である㈱那賀ウッドは民間の持つスピード感や技術・ネットワークと地元の行政・事業者が持つ強みを活かして木材生産・加工・流通を一気通貫で行う6次産業化とすることで市場のニーズに素早く応え、森林資源を循環利用する社会の構築を目指しています。

| 出資者 | 強み | 役割 |

| エイト日本技術開発 |

バイオマス活用技術・ノウハウ、 営業網、官民のネットワーク |

加工・流通

事業会社運営全般など |

| 木頭森林組合 | 森林管理、木材生産 | 材料供給など |

| 那賀町 | 町有林保有、地元調整、インフラ整備主体 | 事業推進支援など |

事業内容

那賀ウッドでは森林資源の新しい出口として、「新しい機能」、「新しい用途」の製品・サービスづくりを行うことで山間地と都市における資源・資金・人材の循環を図っています。

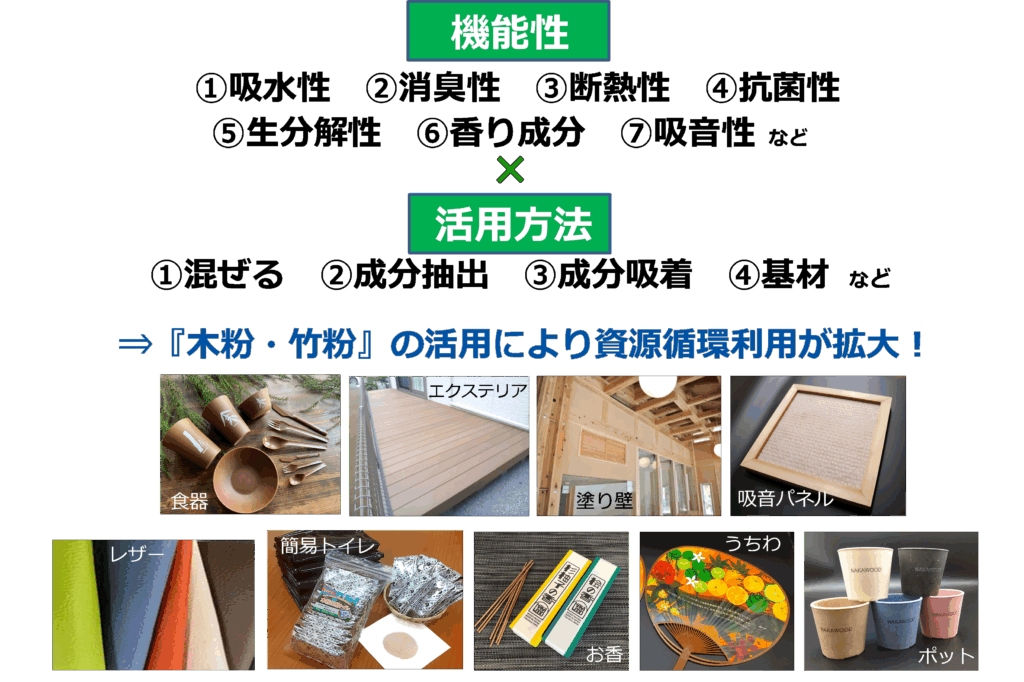

「新しい機能」をもつ製品の代表としては、木材をパウダー状に粉砕加工した「木(もく)粉(ふん)」を製造しています。植物である木は材料の状態では多量の水分を含み、色や比重も異なるなどバラつきのある素材ですが、材料の管理と加工ノウハウにより水分や粒度が安定したパウダーにすることで様々な機能を発揮し、かつ多様な活用が可能となります。

工業製品メーカーや研究機関への木粉販売の他、品質の高い「木粉」の機能性を活かした「耐久性の高いエクステリア資材」「調湿性に優れる木の塗り壁」「吸水性・消臭性の高い簡易トイレ」「吸音性の高い防音パネル」「香りのよいアロマグッズ」「樹脂使用量を削減したうちわ・ポット」なども開発しました。最近では「高温にも耐え食品衛生法にも適合した食器」「バイオ由来比率の高い合成皮革」など、那賀ウッドの品質の高い木粉だからこそ高度な基準をクリアしたより付加価値の高いものづくりに発展しています。

粉砕により新しい機能性を活かした「木粉」と「木粉活用製品」の事例

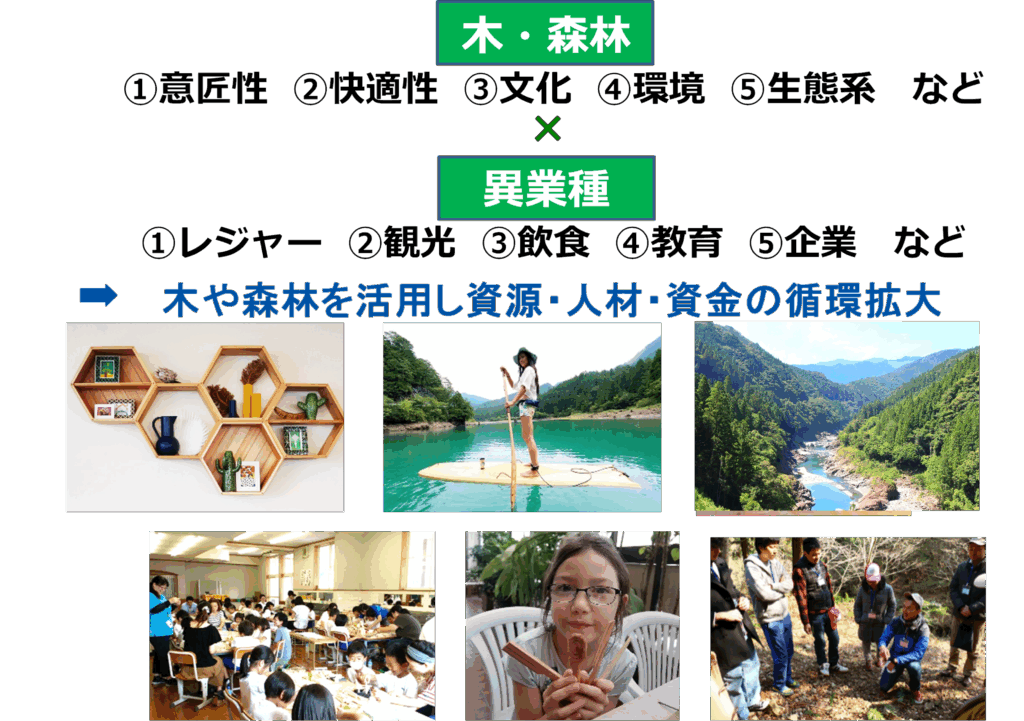

また、木工製品などの木粉化しない無垢の木製品についても、従来の木材産業に加え業界の垣根を超えた異業種との組み合わせによって木の意匠性や粘り強さを活かしたサーフボードやインテリアなど「新しい用途」の製品づくりを行っています。モノづくりだけでなく、教育機関など幅広い業種の連携により子供から大人までを対象とした授業・イベントなどにより地域の人材育成や交流人口の増大にも貢献できるよう取り組んでいます。

木や森林の新しい用途を活用した取り組み事例

事業による効果

持続可能な事業実施体制づくり

素材生産を担う林業事業体や木材加工を担う製材所・木工所・チップ工場など地域内での連携により、未利用材の活用と付加価値の高いものづくりを行うことを達成し、魅力のある木の新しい用途・出口づくりをおこなえている。また、メーカー各社・研究機関とも商品開発も連携しておこなうなど将来ニーズを見据えた事業運営を行っていることが功を奏し、社会ニーズを踏まえた商品・サービスの提供により経営的には黒字化し、かつ売上規模も拡大しています。

例)特に注目の高い新素材関係としては、パナソニックプロダクションエンジニアリングと木粉・樹脂複合材料および製品の共同開発や共和ライフテクノとの竹材を活用した合成皮革の素材製造、アロン化成と共同で自然素材率60%以上の環境にやさしい新素材開発などに取り組んでいます。

木頭森林組合などの林業事業体、製材・木工など加工事業者など地域の林業関係者の他、那賀町をはじめとする行政や教育機関など公的機関、その他異業種(レジャー、観光、飲食、製造、研究機関)など多様な主体とも連携を図っています。

循環型社会の実現にむけた木材のカスケード利用

カスケード利用というのは、多段階的に使っていくという意味合いです。那賀ウッドでは木をいいもの(品質の良いもの・価値の高いもの)から順番に多段的に使い、最後は燃料としてエネルギー利用したり、堆肥化するところまで使い尽くす「カスケード利用」に取り組んでいます。

建築資材や木工品の製造過程で発生した端材などから製造した木粉は、上述したように機能性を活かしてさまざまな製品に利用されています。また、木粉の材料にも適さない材料は薪として活用したり、木粉の製造過程で発生した粒度の粗い規格外品を木質ペレットに加工することで燃料や家畜・ペットの敷材として最後まで活用しています。

人材育成・木づかい普及啓発

地元の那賀高校森林クリエイト科と連携した商品開発プロジェクトにおいてはスマホスタンドなどの製品が星野リゾートやモンベルなどにも採用されるなど生徒の自信にもつながり、林業業界への就業者増加などの成果が表れています。

山林だけは豊富にあるもののどうせ杉は使い道がないと閉塞感もある過疎の町の中、地元の子供たちからも「地元の杉や技術が都会でかっこよく使われるなんて嬉しい」「那賀町は海には面してないが下流の川や海を支えているので誇らしく感じる」という声が聞こえるようになるなど、木づかい・環境・防災教育活動等により地域の意識も少しずつ変わり始めています。

事業実施による効果のイメージ(林野庁の図に一部追記)

今後の展望

大阪・関西万博協会が公募する未来社会ショーケース事業 EXPO共創事業特別プログラム「Co-Design Challenge 2024」において、当社と那賀ウッドと連携企業が共同で応募した「未利用木竹材を活用した森林・地域を元気にするごみ箱」と題した事業企画が採択されるなど、国内外にむけて益々の事業展開が進んでいます。

当万博事業においては、万博会場内にこのごみ箱を提供・設置するとともに、国内外の来場者を対象として、徳島県那賀町および阿南市における木竹材原材料の生産工場見学や杉SUPボート体験などを含む、「森林まるごと体験ツアー」を企画・運営していきます。

以上のように、今後も那賀ウッドの官民連携での事業ノウハウを活かして同様の課題を抱える他地域においても持続可能な脱炭素社会の実現に貢献できるよう取り組んで参ります。

那賀ウッド ホームページ↓

EJEC ホームページ↓

https://www.ejec.ej-hds.co.jp/