農業は儲かるの?

日本の農業は今、高齢化や人手不足がとても深刻な問題となっています。こうした担い手の減少は、特に農業が基幹産業となっている地方部の経済を根っこから揺るがすような大きな問題です。

「令和のコメ騒動」・・・最近ニュースで良く目にするトピックスですが、この話題に触れるたびに『そもそも農業はどれほど儲かるのか?』という疑問が湧いてくるのは私だけでしょうか。

気になったものは調べてみよう!ということで、農水省の統計資料(農業経営統計調査)を少し調べてみました。

水田作の経営実態

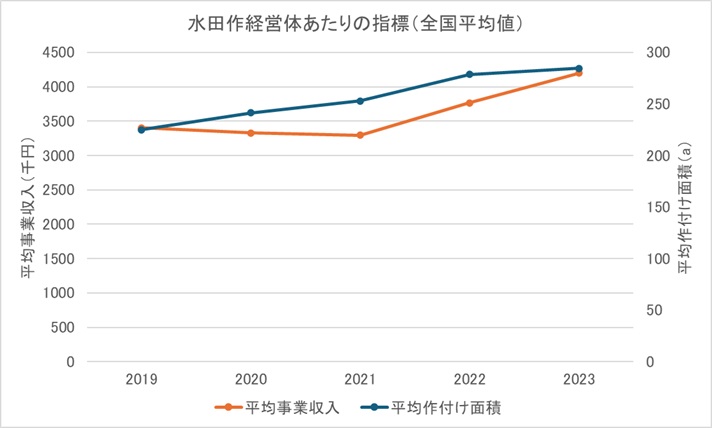

以下の図は、全国の水田作経営体について、1経営体あたりの【平均事業収入】および【平均作付面積】の推移をグラフに示したものです。

このグラフを見ると収入も作付け面積も右肩上がりで、なんだか調子が良さそうに思います。

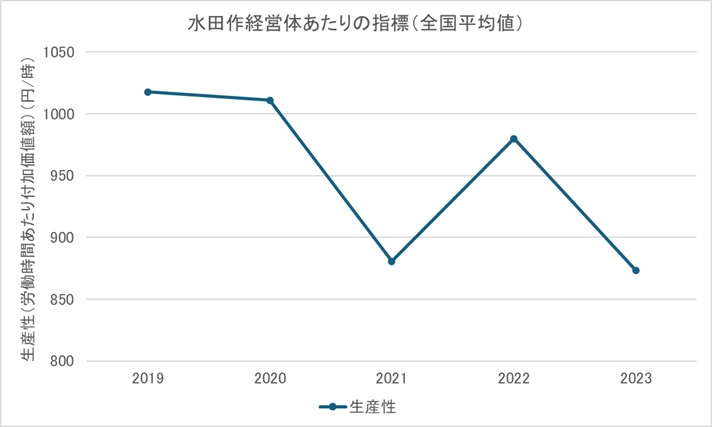

次に、同じ統計資料から経営パフォーマンスを表す【生産性】の指標も見てみます。生産性の計算式は、付加価値額÷投入労働時間で表すことができます。

あれ、このグラフを見ると生産性は右肩下がりのように見えますね・・・。収入は増えていたはずなのに、労働1時間あたりに利益を稼ぎ出す力は弱くなっているようです。

最近ではスマート農業も広く普及していて、生産性は当然向上しているような気がしていました。しかしこのデータを見ると、そうでもないようです。

これは想像ですが、収入増以上に原料の高騰が利益を圧迫してしまっているとか、あとは例えばですが、スマート農業を導入・運営するための費用や手間も実は多くかかってしまっているというようなこともあるのかもしれません。

農家を志せない要因

この統計データから私がもう一つ気になったことがあります。それは、【生産性が最低賃金を下回っている】ということです。

例えば、2023年の水田作経営体の生産性(全国平均)は873円/時です。一方、厚生労働省のデータによると、2023年の最低賃金(全国加重平均)は1,004円/時となっています。

つまり、1時間あたり873円の利益を稼ぐために、1時間あたり1,004円の人件費を支払わなければならなず、働けば働くほど赤字になるという状態になっているようです。(実際には、従業員を雇うと雇用保険や社会保険が時給に上乗せされて、人件費は更に上昇します)

今回、例に挙げた水田作経営のように、面積あたりの収入が割と小さい農業は面積を大きく確保していく必要があります。そうすれば自ずと、自分ひとりでは手が回りませんから、従業員を雇用して大面積の作付け管理をする必要が出てきます。しかし、そうすればそうするほど利益を棄損していくという実態が、このデータからなんとなく見えてくるように思います。

こうした状況では、当然、農業経営主も安易に従業員を雇えませんし、労働者側も、あまり高い給料が見込めないのであればと、農業に見切りをつけて他の産業に移ってしまうかもしれません。

農業の担い手不足問題というのは、実はこのような経済的実態が根本原因として重くのしかかっているように思います。

儲かる農業も存在する

しかしながら一方で、高い生産性を実現し、農家が増えている産地も存在します。その一つが、北東北を中心に栽培される夏イチゴです。

夏イチゴは端境期となる6月から11月に出荷される高単価作物として知られ、この特性を生かした新たな魅力的な産地づくりが始まっています。

次回の記事は、秋田県で取り組まれている新たな夏イチゴの挑戦について書きたいと思います。お楽しみに!